2025/5/9公開 著者:前田圭介

誤嚥性肺炎予防における口腔ケア

誤嚥性肺炎は高齢者の主要な死因であると同時に、要介護化の一因ともなっており、医療・介護現場において深刻な課題となっています。嚥下機能や免疫能の低下に加え、口腔内細菌の質的変化が発症や重症化に関与していることが、近年の研究により明らかになりつつあります[1-3]。

Yoneyamaらによる無作為化比較試験(RCT)では、介護施設に入所している高齢者を対象に、毎食後の歯磨きに加えて舌ブラッシングを行い、さらに週1回の歯科専門職による口腔ケアを組み合わせた介入を実施したところ、対照群と比較して肺炎の発症率が有意に低下し、年間発症数は約1/10にまで減少しました。さらに、肺炎による死亡率も介入群では約半減しており、日常的な機械的清掃と専門的ケアの相乗効果が強く示唆されました[4]。

また、Terpenningらの症例対照研究では、米国退役軍人病院において、歯周病の重症度や咬合支持の欠如、自発的な口腔ケアへの依存度が、誤嚥性肺炎の独立したリスク因子であることが明らかにされました。これらの因子は、高齢者における口腔機能の低下に起因しており、早期からの予防的介入の重要性が強調されています[5]。

さらに、Sjögrenらによるシステマティックレビューおよびメタアナリシスでは、機械的清掃を中心とした口腔衛生介入によって絶対リスクが6.6〜11.7%低下し、NNT(治療必要数)は8.6〜15.3であることが報告されています。これは、およそ9〜15人の高齢者に介入を行えば1人の肺炎発症を予防できるという臨床的意義を示しており、日常的なケアとしての導入価値の高さを裏づけています[6]。

誤嚥性肺炎発症後の口腔ケア

一方で、誤嚥性肺炎がすでに発症している高齢者に対しても、専門職による系統的な口腔ケアは、治療の質や転帰に大きな影響を与えることが分かっています。

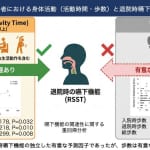

Yamaguchiらの前向きコホート研究では、急性期病院に入院した誤嚥性肺炎患者を対象に、入院時の口腔衛生状態(OHATスコア)を評価した結果、スコアが高い(=口腔状態が不良)群では在院日数が有意に延長し、退院時の経口摂取能力(FOISスコア)も低値に留まることが明らかとなりました。介入群に対して週1回の専門的口腔管理を実施したところ、OHATスコアの改善とともに、嚥下リハビリの進行に応じたFOISスコアの上昇が認められ、初期介入の重要性が裏付けられました[1]。

また、Yoshimiらの観察研究では、急性期肺炎患者に対して歯科的介入を行った群では、介入を行わなかった群と比較して栄養状態の改善が明らかであり、入院期間も短縮されました。さらに、退院時にFOIS≧4を達成した患者の割合が3倍以上に上ったことから、口腔ケアが栄養状態・機能回復・予後の複合的改善に寄与する可能性が示されています[7]。

口腔ケアの生理学的メカニズム

このような効果は、口腔ケアによる複数の生理学的機序に基づいています。具体的には、歯垢および舌苔に存在する好気性・嫌気性細菌を機械的に除去することによる病原菌の減少、口腔清掃によって促進される唾液分泌による自浄作用の強化、さらに感覚刺激による嚥下反射および咳反射の感受性向上などが挙げられます[2,6,8]。

これらのメカニズムが複合的に作用することで、肺炎の再発や重症化を防ぎ、早期の機能回復と予後の改善につながると考えられます。

臨床応用

臨床現場での実践においては、①入院時の評価と早期介入、②抗菌薬治療と並行した日常的ケア、③退院後も継続される清掃および嚥下リハビリの三段階モデルが推奨されます。

また、看護職・歯科衛生士・言語聴覚士などの多職種連携によって、患者ごとのリスク評価や対応の即時性が確保されやすくなります。咽頭細菌の定量や摂食量、誤嚥性肺炎の発症率といったモニタリング指標を用いることで、介入の可視化と継続性も担保できます。

KTバランスチャートは「食べる支援」を促進するための多職種間での情報共有に適したツールであり、可視化された13項目をケースカンファレンス等で活用できます。誤嚥性肺炎患者の治療中にKTバランスチャートを導入することで、摂食嚥下機能の維持が達成しやすくなると考えられます[9]。

参考文献

2. Yoneyama T, et al. Oral care reduces pneumonia in older patients in nursing homes. J Am Geriatr Soc. 2002;50(3):430-3. DOI: 10.1046/J.1532-5415.2002.50106.X.

3. van der Maarel-Wierink CD, et al. Oral health care and aspiration pneumonia in frail older people: a systematic literature review. Gerodontology. 2013;30(1):3-9. DOI: 10.1111/J.1741-2358.2012.00637.X.

4. Yoneyama T, et al. Oral care and pneumonia. Lancet. 1999;354(9177):515. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)77683-0.

5. Terpenning MS, et al. Aspiration pneumonia: dental and oral risk factors in an older veteran population. J Am Geriatr Soc. 2001;49(5):557-63. DOI: 10.1046/J.1532-5415.2001.49113.X.

6. Sjögren P, et al. A Systematic Review of the Preventive Effect of Oral Hygiene on Pneumonia and Respiratory Tract Infection in Elderly People in Hospitals and Nursing Homes. J Am Geriatr Soc. 2008;56(11):2124-30. DOI: 10.1111/J.1532-5415.2008.01926.X.

7. Yoshimi K, et al. Effects of oral management on elderly patients with pneumonia. J Nutr Health Aging. 2021;25(8):979-984. DOI: 10.1007/s12603-021-1660-0.

8. Müller F, et al. Oral hygiene reduces the mortality from aspiration pneumonia in frail elders. J Dent Res. 2015;94:22034514552494. DOI: 10.1177/0022034514552494.

9. Shamoto H, et al. The effects of promoting oral intake using the Kuchi-kara Taberu index, a comprehensive feeding assistant tool, in older pneumonia patients: a cluster randomized controlled trial. BMC Geriatr. 2020 31;20(1):36. doi: 10.1186/s12877-020-1447-x.