2025/8/25公開 著者:前田圭介

動機付け面接(Motivational Interviewing: MI)は、患者の健康行動変容を促すための効果的な介入手法として注目されている[1]。MIは、特に健康に影響を与える生活習慣病が増加する現代において、その必要性が高まっている[2]。本記事では、MIの基本原則、具体的な技法、様々な健康行動における効果、そしてその効果を左右する要因について概説する。

動機付け面接の基本原則

MIは、患者中心のカウンセリングスタイルであり、患者が抱える行動変容への両価性(ambivalence)を探求し解決することに焦点を当てている。患者は、不健康な行動を変えることの利点と、変化することの困難さや不利益の間で葛藤している状態にあるとされる。MIの根底には、「協調性・対等性(partnership)」、「受容・共感(acceptance)」、「慈悲・思いやり(compassion)」、「喚起・動機付け(evocation)」という4つの精神(Spirit)がある[1]。医療提供者が患者の自律性を尊重し、専門家としての知識を一方的に押し付けるのではなく、患者自身の内発的な動機を引き出すことを重視する姿勢を指している。

動機付け面接の技法

MIには、患者の行動変容への意欲を高めるための具体的な5つの介入技法が存在する[1]。

まず、「開かれた質問(Open-ended questions)」は、患者が自身の問題行動について深く考えることを促す。次に、「能動的傾聴(Active listening)」は、患者の発言の本質的な内容を医療提供者が的確に聞き取り、それを反映させることで、患者の自己探求を深める。3つ目の「肯定(Affirmation)」は、患者の努力や強みを認め、肯定的な言葉をかけることで、自己効力感を高める。4つ目の「要約(Summarizing)」は、対話の中で出てきた重要な点をまとめ、患者にフィードバックすることで、自身の考えを整理させる。最後に、MIの核心をなすのが「自己動機付け発言(Change talk)」の喚起である。これは、患者が変化への欲求(Desire)、能力(Ability)、理由(Reasons)、必要性(Need)を自ら語ることを促す(DARNの略語で示される)。

さらに、コミットメント(Commitment)、活性化(Activation)、最初の一歩(Taking steps)へとつながる発言(CAT)を強化することで、具体的な行動変容へと結びつける。

表:MIの主要な原則と対話スキル

| カテゴリ | 要素 | 説明 |

| MIの精神 | 協調性・対等性(Partnership) | 医療提供者が患者と対等な立場で協力し、非上司的な関係を築くこと。 |

| 受容・共感(Acceptance) | 患者のニーズ、経験、視点に対する基本的な理解と共感の態度。 | |

| 慈悲・思いやり(Compassion) | 患者の利益を最優先し、自己の利益を追求しないこと。 | |

| 喚起・動機付け(Evocation) | 患者自身の変化への理由を探求し、強化すること。 | |

| 対話スキル | 開かれた質問 | 患者に問題行動について深く考えさせる質問形式。 |

| 能動的傾聴 | 患者の発言の本質を捉え、それを反映させることで患者の自己探求を促す。 | |

| 肯定 | 患者の努力や強みを認め、励ます言葉をかけること。 | |

| 要約 | 対話の重要な点をまとめ、患者にフィードバックし、自身の考えを整理させる。 | |

| 自己動機付け発言の喚起(DARN/CAT) | 患者が変化への欲求、能力、理由、必要性を自ら語る(DARN)ことを促し、さらにコミットメント、活性化、最初の一歩(CAT)へとつなげる。 |

様々な健康行動におけるMIの効果

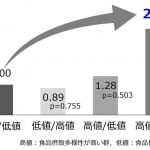

MIは、多様な健康行動変容に対して効果を示すことが、複数のメタアナリシスによって報告されている[1, 3]。特に、資源使用の削減、身体活動の増加、体重管理、治療アドヒアランスの向上、歯科衛生の改善、そして死亡率の低下において、統計的に有意な介入効果が確認されている。医療提供者によって行われたMIは、特に患者の自己報告(オッズ比: 1.69)において最も顕著な効果を示し、次いで第三者評価(オッズ比: 1.48)、生物学的アウトカム(オッズ比: 1.18)でも効果が見られた。また、短期間の介入でも効果が期待できる一方で、長期的な効果は時間とともに減少する傾向があるものの、13ヶ月以上の追跡調査を行った研究でも有意な効果が持続していることが示されている[3]。

体重減少および心血管疾患リスク因子の改善

MIは、過体重や肥満の成人における体重減少と心血管疾患リスクの改善において、大きな可能性を秘めている。ランダム化比較試験では、MI介入群において6ヶ月後にBMIと腹囲の有意な変化が見られた[4]。また、同介入群では、プログラム後にウェルネススコアが高い割合が増加した。しかし、高血圧や2型糖尿病患者を対象としたMI介入では、BMIと腹囲は改善したものの、収縮期血圧、総コレステロール、LDLコレステロール、トリグリセリド、HbA1cといった全ての心血管疾患リスクプロファイル要素において統計的に有意な改善が見られなかった研究もある。これは、既存の薬理学的治療の影響や研究期間の短さ、あるいは目標設定が身体的健康だけでなく精神的・スピリチュアルな側面に焦点を当てていたためと考えられている。プライマリケアにおけるMIの系統的レビューでは、MIを受けた患者の3分の1以上が対照群と比較して有意な体重減少を示し、約半数が初期体重の5%減を達成したと報告されている[5]。しかし、半数以上の研究では、通常ケアと比較して有意な体重減少が見られなかったことも指摘されており、結論は慎重に導き出す必要がある。

食事行動および身体活動の変容

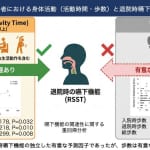

MIは、がん予防や管理のための食事行動の改善にも活用されている[6]。ある研究では、個別に作成された印刷物と電話によるMIを組み合わせた介入が、高齢者の果物と野菜の摂取量を増やす上で効果的かつ費用対効果が高いことが示された[6]。特に、がん未罹患群において、介入群全体で果物と野菜の摂取量の有意な増加が見られた。しかし、身体活動に関しては、いずれの介入も統計的に有意な改善をもたらさなかった。これは、高齢者の身体活動促進にはより集中的な介入が必要である可能性や、自己報告による身体活動レベルの過大評価が影響した可能性が指摘されている。

頭頸部がん患者を対象とした「Eating As Treatment (EAT)」試験では、放射線治療中の低栄養予防を目的とした心理的介入が評価された[8]。この介入は、動機付け面接と認知行動療法に基づき、管理栄養士によって実施された。結果として、介入を受けた患者は、栄養状態が有意に改善し、体重減少が少なく、放射線治療の中断が減少し、うつ病スコアが低く、QOLが高かった。

周術期栄養

大腸手術後のERAS® (Enhanced Recovery after Surgery) プロトコルにおける周術期栄養目標の遵守を向上させるためにMIが導入されたパイロット試験も実施された[8]。この研究では、MI介入を受けた患者群が、術後早期のONS摂取量が有意に高く、総カロリーおよびたんぱく質摂取量が増加したことが示された。この結果は、MIが手術患者の栄養目標達成に貢献する可能性を示唆しており、他のセッティングにおいても栄養目標の達成を支援するためのMIのさらなる研究が期待される。

表2:動機付け面接の効果に関する主な研究成果

| 対象行動 | 主要な成果 | 効果の有無 |

| 体重減少・心血管疾患リスク | BMI、腹囲の減少[3,4,5]。ウェルネススコアの改善[3]。初期体重の5%減を達成した参加者の割合増加[5]。 | 有意な改善が見られた研究が多いが、全ての心血管疾患リスク因子に一貫した有意差は見られない場合もある |

| 果物・野菜の摂取 | 果物と野菜の摂取量の有意な増加[6]。 | 一般集団では効果が見られたが、がんサバイバー群では差がないか、測定方法によって結果が異なる場合がある |

| 身体活動 | 身体活動時間の増加、自己効力感の向上[9,10]。 | 一貫した有意な効果が見られないことが多い |

| 栄養状態(頭頸部がん患者) | 栄養状態の改善(PG-SGAスコアの低下)、体重減少の抑制、放射線治療の中断減少、うつ病スコアの低下、QOLの向上[7]。 | 有意な改善が見られる |

| 周術期栄養摂取(大腸手術患者) | ONS摂取量の有意な増加、総カロリーおよびたんぱく質摂取量の増加[8]。 | 周術期の栄養目標遵守を向上させる可能性が示唆される |

| 物質使用(アルコール、タバコなど) | アルコール使用量、タバコ喫煙率、大麻使用量の減少[1,2,3]。 | 有意な改善が見られる |

| 服薬アドヒアランス | 服薬遵守率の改善[1,2,3]。 | 有意な改善が見られる |

| QOL | QOLスコアの改善[1,7]。 | 有意な改善が見られる |

効果に影響を与える要因と今後の課題

MIの介入効果は、いくつかの要因によって影響を受けることが示されている[3]。医療提供者の専門的資格は、効果量を左右する重要な調整因子であることがメタ回帰分析で判明した。訓練を受けた医療従事者がMIを実施した場合、より大きな効果が期待できる可能性がある。また、介入の回数や期間も効果に影響を与え、通常は3回以下の短いセッションで効果が見られるものの、特定の行動変容(例:体重減少)ではより多くのセッションが必要となる可能性もある[3]。MIは対面だけでなく、電話での実施も有効であることが示されており、その柔軟性が特徴である[2]。

しかし、MIの研究にはいくつかの課題も存在する。特に、MI治療の忠実度(fidelity)に関する詳細な報告が不足している研究が多く、これによりMIの質が保証されているか判断が難しい場合がある。忠実度の評価は、MIが意図通りに提供されたことを確認するために不可欠であり、より厳格な評価システムと継続的な指導が推奨されている。また、自己申告によるデータ収集には社会的望ましさバイアスが生じる可能性があり、客観的測定の導入が重要である。今後は、介入の長期的な効果、費用対効果の評価、異なる患者集団への適用可能性、そして介入要素ごとの効果の探求など、さらなる研究が求められている。

最後に

動機付け面接は、患者の行動変容への内発的な動機付けを介して、様々な健康課題の改善に寄与できるエビデンスに基づいた効果的なアプローチである。医療提供者がこの手法を習得し、日常の臨床実践に統合することで、患者の健康アウトカムとQOLの向上に大きく寄与する可能性を秘めている。今後、より質の高い研究とMIの実施における標準化された訓練・評価の確立が、その普及と最大限の効果発揮のために不可欠である。

臨床栄養における介入手法は、栄養ケアプロセス(NCP)のフレームワークを用いた介入、臨床推論に基づく個別化、食事の影響強化(food fortification)、ONS活用、食事指導など次元・手法が多様である。動機付け面接は患者中心のアプローチであり、患者自身の内発的な動機付けを加速させ行動変容に導くカウンセリングスタイルである。そして、あらゆる栄養介入の基盤となり得ると同時に、他の介入法を補完する手法としても位置づけられる。

参考文献

1.Bischof G, Bischof A, Rumpf HJ. Motivational Interviewing: An Evidence-Based Approach for Use in Medical Practice. Dtsch Arztebl Int. 2021 Feb 19;118(7):109-115.

2.VanBuskirk KA, Wetherell JL. Motivational interviewing with primary care populations: a systematic review and meta-analysis. J Behav Med. 2014 Aug;37(4):768-80.

3.Rubak S, Sandbaek A, Lauritzen T, Christensen B. Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. Br J Gen Pract. 2005 Apr;55(513):305-12.

4.Sawyer AT, Wheeler J, Jennelle P, Pepe J, Robinson PS. A Randomized Controlled Trial of a Motivational Interviewing Intervention to Improve Whole-Person Lifestyle. J Prim Care Community Health. 2020 Jan-Dec;11:2150132720922714.

5.Barnes RD, Ivezaj V. A systematic review of motivational interviewing for weight loss among adults in primary care. Obes Rev. 2015 Apr;16(4):304-18.

6.Campbell MK, Carr C, Devellis B, Switzer B, Biddle A, Amamoo MA, Walsh J, Zhou B, Sandler R. A randomized trial of tailoring and motivational interviewing to promote fruit and vegetable consumption for cancer prevention and control. Ann Behav Med. 2009 Oct;38(2):71-85.

7.Britton B, Baker AL, Wolfenden L, Wratten C, Bauer J, Beck AK, McCarter K, Harrowfield J, Isenring E, Tang C, Oldmeadow C, Carter G. Eating As Treatment (EAT): A Stepped-Wedge, Randomized Controlled Trial of a Health Behavior Change Intervention Provided by Dietitians to Improve Nutrition in Patients With Head and Neck Cancer Undergoing Radiation Therapy (TROG 12.03). Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2019 Feb 1;103(2):353-362.

8.Müller J, Wiesenberger R, Kaufmann M, Weiß C, Ghezel-Ahmadi D, Hardt J, Reißfelder C, Herrle F. Motivational Interviewing improves postoperative nutrition goals within the Enhanced Recovery after Surgery (ERAS®) pathway in elective bowel surgery – A randomized clinical pilot trial. Clin Nutr ESPEN. 2024 Jun;61:181-188.

9.Hollis JL, Williams LT, Collins CE, Morgan PJ. Effectiveness of Interventions using Motivational Interviewing for dietary and physical activity modification in Adults: A Systematic Review. JBI Libr Syst Rev. 2012;10(42 Suppl):1-12.

10.Greaves CJ, Middlebrooke A, O’Loughlin L, Holland S, Piper J, Steele A, Gale T, Hammerton F, Daly M. Motivational interviewing for modifying diabetes risk: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract. 2008 Aug;58(553):535-40.