2025/4/7公開 著者:永野彩乃

「食事介助」は、とても大切な技術であることを知っていますか?入院中や施設入所の高齢者では、食事介助によって、エネルギー・タンパク質摂取量の増加、体重の増加、栄養状態の改善などの効果が認められました(1.2)。また,トレーニングを受けた介助者による食事介助では、患者と介助者の両方で満足度も高く、有害事象がなかったと報告されています(3)。

食事介助は単に食具で食べ物をすくい、口にいれるという動作だけではありません。食事をするための環境を整え、姿勢を調整し、食べ物への認識を高め、食べる力を引き出すようなスプーン操作、適切な一口量やペースなど、様々な技の組み合わせです。安全に食事を行なうことはもちろんのこと、食事を楽しむことも大切であり、介助される側が食べやすく、むせなどの苦しさがないことが求められます。また、対象者がむせなく食事を全量摂取できることは、介助する側にとっても満足度が高く、やりがいを感じることにつながります。

食事介助の最も基本的な技術は「食事介助スキルスコア」の10項目です。「食事介助スキルスコア(Feeding Assistance Skill Score: FASS)」(表1)は、食事介助技術を客観的に評価するために食事介助のエキスパートによるデルファイ法によって作成された10項目の評価ツールで、信頼性、妥当性も検証されています(4)。食事介助技術を評価するためのツールですが、これに含まれる10個の技術は、食事介助における基本です。対象者の嚥下機能や認知機能等によって応用が必要な場合もありますが、まずは10の超基本食事介助技術を習得しましょう。

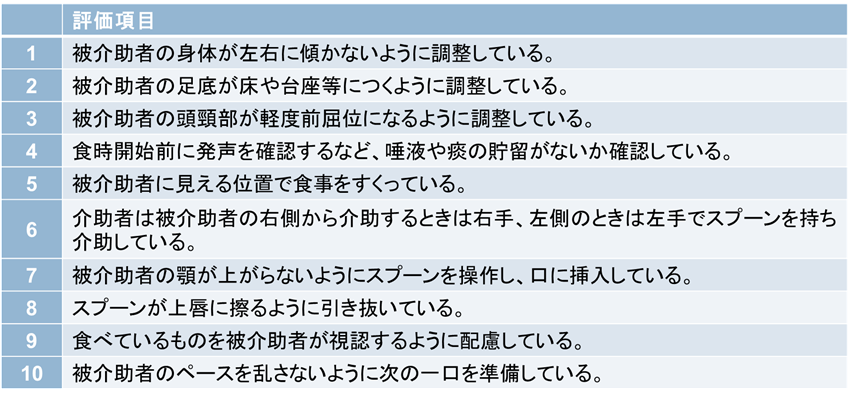

表1 食事介助スキルスコア10項目

注1)0:できていない,1:十分ではない,2:できている,の3段階で評価する.

注2)スコアの使用時は文章を変更しないようにしてください.

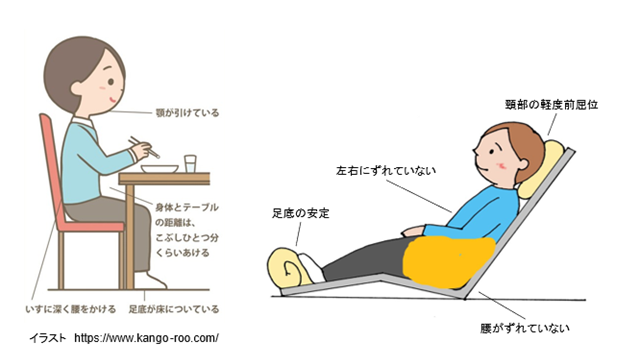

① 被介助者の身体が左右に傾かないように調整している

不適切な姿勢では、食べにくいだけでなく、苦痛によって食事に集中して食べ続けることが困難になります。まずは、安楽で誤嚥リスクの少ない姿勢に調整します(図1)。体が左右に傾いている、腰がずれているなど不良な姿勢では、舌圧が低下します(5)。舌圧とは、舌が上あごに接触する力のことで、舌の筋力に相当します。舌圧は食塊をまとめ、飲み込むうえで大切な機能です。対象者の正面から見て、身体が左右に傾いていないことを確認しましょう。両上肢をクッション等で支えることで、左右のバランスを保ちやすく、頸部~肩の緊張を軽減することができます。

② 被介助者の足底が床や台座等につくように調整している

食事の姿勢では,足底が床や台座等に接地していることが大切です.足底が接地した姿勢では咀嚼が安定し,咀嚼力が高まります(6).特に膝の角度が90度で足底接地した姿勢が,嚥下関連筋群の活動時間が短く効率のよい嚥下ができると報告されています(7).

③ 被介助者の頭頸部が軽度前屈位になるように調整している

軽く顎を引いて頭頸部が軽度前屈位になる姿勢は,顎が上がった姿勢と比較して,誤嚥のリスクが有意に低下し,咽頭残留が少なくなります(8).円背や長期臥床による頸部拘縮によって頸部が後屈しやすい方も多いため、ベッド上では枕の高さを調整し,座位では椅子の選択や座位姿勢を調整することで,頸部が軽度前屈になるように整えましょう.

図1 基本の食事姿勢

④ 食時開始前に発声を確認するなど,唾液や痰の貯留がないか確認している

食事を開始する前に,「あー」と声を出してもらうなどして,咽頭に唾液や痰の貯留がないか確認しましょう.がらがらとうがいするような声や痰のからんだような湿性嗄声がある場合は,痰や唾液が声門を覆っているサインです.本人は気がついていない場合も多く,むせない誤嚥(不顕性誤嚥)が起こっている可能性があります.湿性嗄声がある場合には咳払いや意識的な嚥下でクリアな声になるか確認しましょう.湿性嗄声が続く場合は,食事による誤嚥のリスクが高いため慎重に経口摂取をすすめる必要があります.湿性嗄声が顕著で,咳払いなどでもなかなかクリアにならない場合には,食事形態や一口量,姿勢などの見直しが必要です.

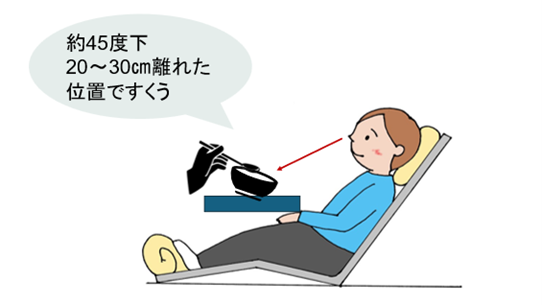

⑤ 被介助者にみえる位置で食事をすくっている

食事の認識の段階は、先行期と呼ばれ、摂食嚥下の流れの始めの段階です。先行期には次のような特徴があります。

- 視覚や嗅覚などの感覚によって食べ物を認識する

- 食べ物の量や質、形などを判断する

- 食べ方を判断する

- 唾液を分泌する

自分に見えないところですくわれた、何かわからない食べ物がスプーンで口に運ばれてくることを想像してみてください。口をあけて食べようと思いますか?今から何を食べるのか、対象者の視野に入る位置で食べ物をすくうことで、食事を認識し、口を開けて食物を取り込むなどの次の運動が誘発されやすくなります。また、食事介助を受けている人は介助者の手元に注意が向き、その方向に顔を向けます。介助を受ける人の正面から外れた位置で食事をすくうと、頸部の姿勢が崩れ、嚥下しにくい状態になってしまうことがあります。被介助者の斜め下45度あたり20-30㎝程離れた位置ですくうところから見せることで、頸部の姿勢を保ちつつ、食事をしっかり認知することができます(図2)。ただし、咽頭の通過に左右差があり横向き嚥下をしている場合や半側空間無視(障害側の空間認識が難しい)がある場合はこの限りではなく個別の対応が必要となります。

図2 見える位置で食事をすくう

⑥ 介助者は被介助者の右側から介助するときは右手、左側のときは左手でスプーンを持ち介助している

被介助者の左側から右手で介助すると「逆手」となります。逆手で介助をすると、スプーンが口に対し横向きに挿入されやすく、口腔内への取り込みが困難となります(図3)。スプーンからの取りこぼしや食べこぼしが増えたり、食事時間の延長や疲労につながったりします。また、スプーンの方向に顔を向けてしまい、姿勢の崩れや嚥下の阻害につながります。逆手にならないように、右側から介助するときには右手、左側から介助するときは左手でスプーンを持って介助しましょう。

図3 逆手介助の悪い例

⑦ 被介助者の顎が上がらないようにスプーンを操作し、口に挿入している

スプーンは鼻より上で操作しないように注意しましょう。スプーンを上方から口へ持っていくと顎が上がり、誤嚥しやすい姿勢になってしまいます。⑤ですくった位置から口元まで、顎があがらないようにやや下方からスプーンを運びましょう。

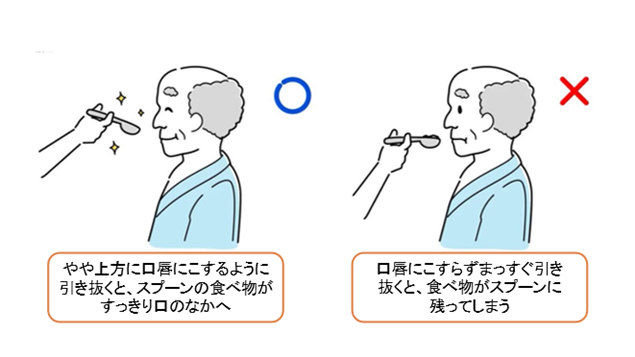

⑧ スプーンが上唇に擦るように引き抜いている

スプーンを舌背に接地するように軽く舌に刺激を与えます。口唇が閉じたことを確認して、上唇にスプーンホールが軽くこするようにやや上方に引きぬきます。(図3)こうすることで、スプーンにのっている食物全体を口腔内に取り込むことができます。引き抜く時も、顎があがらないように注意しましょう。

図4 スプーンの引き抜き方

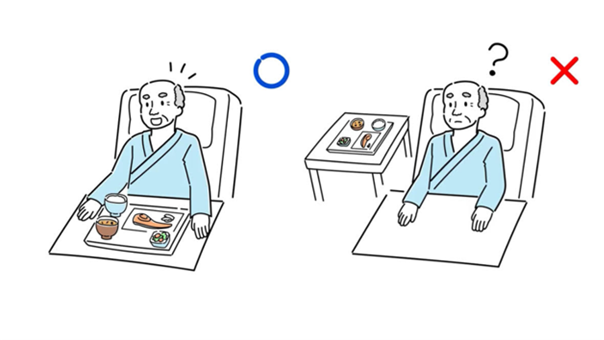

⑨ 食べているものを被介助者が視認するように配慮している

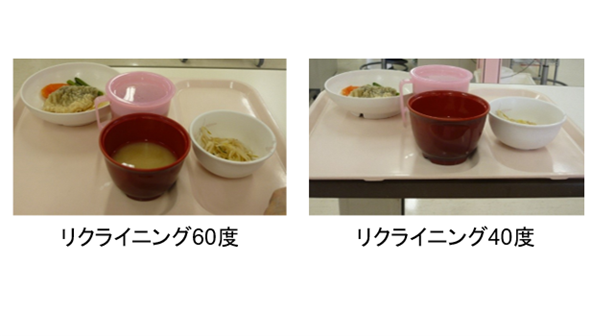

食べているものがしっかりと見えていることが大切です。(図5)⑤と同様に、食事を視認することで、摂食行動の誘発、注意の持続を促します。ベッド上で食事を摂取する場合には、特に食器の中身まで視認できるか確認しましょう。リクライニング位では食器は目に入っても、食器の中身までは見えないことがあります(図6)。そのような場合には、トレイの奥側に台や丸めたタオルをおくことでトレイに角度をつけると食器の中身が視認できるようになります。何を食べているのか、しっかり見せて認識できるようにしましょう。

図5 食事のセッティング

図6 リクライニング角度による食事の見え方

⑩ 被介助者のペースを乱さないように次の一口を準備している

嚥下運動(喉頭(のどぼとけ)の挙上)を確認したらすぐに次の一口を口に運べるように、スプーンですくって準備をしておきます。次の一口までに時間があいてしまうと、注意が持続できなかったり、食事時間の延長により疲労につながりやすくなったりします。人によって、摂取のペースはさまざまですが、早すぎても遅すぎてもいけません。

食事介助技術は安全かつ安楽に経口摂取を継続するための大切な技術です。ぜひ、包括的な食支援のための一つのツールとして、FASSの10項目を活用してみてください。

引用文献

- Edwards D, Carrier J, Hopkinson J. Assistance at mealtimes in hospital settings and rehabilitation units for patients (>65years) from the perspective of patients, families and healthcare professionals: A mixed methods systematic review. Int J Nurs Stud. 2017;69:100-118. doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.01.013

- Abbott RA, Whear R, Thompson-Coon J, Ukoumunne OC, Rogers M, Bethel A, et al. Effectiveness of mealtime interventions on nutritional outcomes for the elderly living in residential care: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev. 2013;12:967-981. doi:10.1016/j.arr.2013.06.002

- Howson FFA, Sayer AA, Roberts HC. The Impact of Trained Volunteer Mealtime Assistants on Dietary Intake and Satisfaction with Mealtime Care in Adult Hospital Inpatients: A Systematic Review. J Nutr Health Aging. 2017;21:1038-1049. doi:10.1007/s12603-016-0847-2

- Nagano A, Maeda K, Matsumoto T, Murotani K, Wakabayashi H, Koyama T, Nagai T, Mori N. Feeding Assistance Skill Score: development and verification of reliability and validity. Eur Geriatr Med. 2024 Jul 15. doi: 10.1007/s41999-024-01016-8.

- Yoshikawa M, Nagakawa K, Tanaka R, Yamawaki K, Mori T, Hiraoka A, et al. Improper sitting posture while eating adversely affects maximum tongue pressure. J Dent Sci. 2021;16:467-473. doi:10.1016/j.jds.2020.08.012

- Sakaguchi K, Mehta NR, Maruyama T, Correa LP, Yokoyama A. Effect of sitting posture with and without sole-ground contact on chewing stability and masticatory performance. J Oral Sci. 2023 Oct 1;65(4):251-256. doi: 10.2334/josnusd.23-0172. Epub 2023 Aug 18.

- Uesugi Y, Ihara Y, Yuasa K, Takahashi K. Sole-ground contact and sitting leg position influence suprahyoid and sternocleidomastoid muscle activity during swallowing of liquids. Clin Exp Dent Res. 2019 Jul 9;5(5):505-512. doi: 10.1002/cre2.216.

- Li M, Huang S, Ding Y, Li X, Cui Y, Chen S. The effectiveness of chin-down manoeuvre in patients with dysphagia: A systematic review and meta-analysis. J Oral Rehabil. 2024 Apr;51(4):762-774. doi: 10.1111/joor.13631. Epub 2023 Nov 29.

参考文献

- 永野彩乃:「食事介助スキルスコア」の概要と活用のポイント(前編), 臨床栄養, 146(2), 156-160, 2025

- 永野彩乃:「食事介助スキルスコア」の概要と活用のポイント(後編), 臨床栄養, 146(3), 284-288, 2025

- 小山珠美 編著:口から食べる幸せをサポートする包括的スキル KTバランスチャートの活用と支援, 第1版, 医学書院, 2015

- 迫田綾子 他:誤嚥予防、食事のためのポジショニング POTTプログラム, 第1版,医学書院,2023