1. マッスルヘルスとリハビリテーション栄養

マッスルヘルスとは、単に筋肉量だけでなく、筋力、筋持久力、筋機能、そして全身の代謝機能を含む包括的な概念です1)。マッスルヘルスは、患者さんの回復と生活の質に直結します。

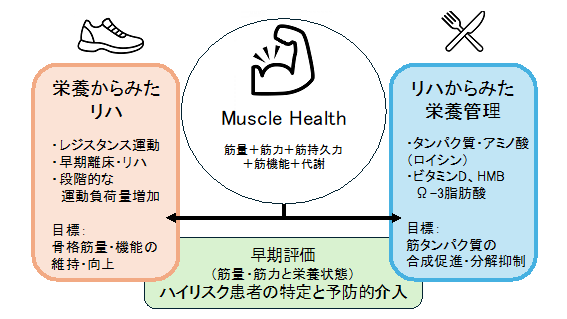

リハビリテーション栄養とは、対象者の機能・活動・参加、QOLを最大限に高めることを目標とし、「リハからみた栄養管理」と「栄養からみたリハ」の両面から介入するアプローチです2)。疾病や外傷からの回復過程で、栄養と運動の連携がマッスルヘルスの維持・向上に重要です(図)。

図:「栄養からみたリハ」と「リハからみた栄養管理」でマッスルヘルスを高める

2. マッスルヘルスの評価:回復の第一歩

マッスルヘルスを正確に評価することは、効果的な介入の出発点となります。筋肉量の評価には超音波検査やCT撮影、筋機能の評価には握力測定や身体機能テストが活用されます3)。

マッスルヘルスの低下は、在院日数の延長や合併症リスクの増加と関連します4)。早期からの評価により、筋肉喪失のハイリスク患者を特定し、予防的介入が可能になります3)。

DXAによる筋肉量測定やBIAによる体組成分析がゴールドスタンダードとして活用され、筋エコーは非侵襲的かつベッドサイドで実施可能な質的筋評価手段として注目されています。

3. リハからみた栄養:マッスルヘルスを守る栄養管理

「リハからみた栄養」の視点では、患者の身体機能や活動レベルに応じた栄養介入が重要です。

タンパク質の量だけでなく、質と摂取タイミングが重要です。特にロイシンが豊富な食品は筋タンパク質合成を促進します。一回の食事あたり20〜30gの質の高いタンパク質摂取が推奨されています5)。高齢者や低栄養状態の患者では「無感受性」が生じるため、体重1kgあたり1.2〜1.5g/日のタンパク質が必要です。

ビタミンD6)、n-3多価不飽和脂肪酸、HMBなどの特定栄養素もマッスルヘルスの維持と回復を促進します。血中25(OH)D濃度が30ng/mL未満の場合、筋力低下リスクが高まります。また、クレアチン、亜鉛、セレン、ビタミンEなどもマッスルヘルス維持に貢献します。

4. 栄養からみたリハ:マッスルヘルスを高める運動療法

「栄養からみたリハ」では、栄養状態を考慮した運動療法が重要です。栄養状態に合わせた適切な強度と頻度のレジスタンス運動により、マッスルヘルスの改善効果が最大化します。

レジスタンストレーニングは1RMの70〜85%の負荷で週2〜3回実施が効果的ですが、低栄養状態の患者では栄養状態改善を優先し、段階的に負荷を増加させるアプローチが重要です3)。

低強度・高頻度の筋電気刺激療法(EMS)は重度機能低下患者に有効で、ニューロフィードバックを用いた運動イメージ訓練も筋機能維持に寄与します。

5. まとめ:個別化アプローチの重要性

栄養・リハビリ専門職の緊密な連携により、各患者の「栄養・代謝環境」に最適化した介入戦略を構築することが重要です。定期的な再評価と柔軟なプログラム調整を通じて、効果的かつ安全なマッスルヘルス改善が実現可能となります。

リハビリテーション栄養におけるマッスルヘルス管理には、患者の病態、年齢、栄養状態、活動レベルに応じた個別化アプローチが不可欠です。同じ疾患でも、フレイルを有する高齢者と若年患者では必要な栄養素量や運動処方が異なります。

科学的エビデンスに基づきながらも、個々の患者特性を尊重した個別化アプローチこそが、リハビリテーション栄養の本質であり、真のマッスルヘルス向上の鍵となるでしょう。