2025/9/14公開 著者:長野文彦(熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター)

回復期におけるサルコペニアの現状

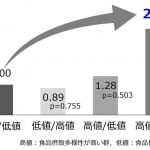

回復期リハビリテーション(リハ)病棟に入院する高齢患者では、約半数がサルコペニアを合併していることが報告されています1)。サルコペニアは筋量と筋力の低下により身体機能やADL(日常生活動作)の回復を妨げ、リハ効果を減弱させます。具体的に脳卒中患者に目を向けると、回復期リハ病棟に入院した高齢脳卒中患者の34〜59%にサルコペニアが認められています(図1)2)。サルコペニアを合併した患者では筋力や持久力の低下が顕著であり、ADLや自宅退院率、嚥下機能、認知機能の回復が不十分であることが示されています1,2)。

さらに、サルコペニアは低栄養と重なり合うことで悪循環を形成し、身体機能や嚥下機能、認知機能の改善を阻害し、生命予後にも影響を与えることが明らかになっています。したがって、回復期におけるサルコペニアは早期評価と積極的介入が必要な重要課題です。

図1. 回復期脳卒中患者における低栄養とサルコペニアの有病率

文献2) をもとに筆者作成

リハ栄養ケアプロセスと実践の意義

サルコペニア対策を効果的に行うには、リハと栄養療法を組み合わせた包括的な介入、「リハ栄養」の実践が欠かせません。リハ栄養とは、国際生活機能分類(ICF)の概念に基づき、対象者の機能・活動・参加を最大化するためにリハと栄養療法を統合する考え方です3)。

リハ栄養ケアプロセスは、①アセスメントと診断推論、②リハ栄養診断、③ゴール設定、④介入、⑤モニタリングの5段階から構成されます(図2)。この流れに沿って進めることで、サルコペニアを早期に発見し、リハと栄養介入を効果的に組み合わせることができます。

図2. リハビリテーション栄養ケアプロセス

文献3) をもとに筆者作成

回復期におけるサルコペニアの診断推論では、まず身体計測や筋力測定、活動量の評価に加えて、栄養摂取状況や炎症所見などを総合的に評価します。得られた情報をもとに、理学療法士や作業療法士が運動機能やADL、認知機能の低下を整理し、管理栄養士や看護師がエネルギー・たんぱく質などの栄養摂取状況を評価し、言語聴覚士や歯科衛生士が嚥下機能や口腔機能の影響を検討します。薬剤師による適切な内服管理も臨床上重要です。そのうえでチームカンファレンスを通じて、運動負荷の段階設定や栄養補給の方法、口腔ケアや内服調整の具体的内容を調整します。こうした多角的な診断推論とチームでの介入検討により、患者ごとに最適化されたサルコペニア対策を進めることが可能となります。

回復期においてリハ栄養ケアプロセスを実践する意義は、①機能改善の効率化、②サルコペニアの早期発見、③介入効果の最大化、④多職種での連携強化、⑤地域包括ケアへの移行支援に整理できます(表1)。これらを多職種で共有することが、回復期におけるサルコペニア対策を効果的に推進する基盤となります。

サルコペニア患者を対象とした報告では、筋肉量の増加がADLの改善と有意に関連することが示されており4)、各患者の状態に応じた適切なサルコペニア対策の実践は、リハアウトカムに良い影響を与える可能性があることが示唆されています。

表1. 回復期でリハビリテーション栄養ケアプロセスを実践する意義

| ① | 身体機能や日常生活動作の改善を効率的に引き出すことができる |

| ② | 低栄養やサルコペニアを早期に発見し、見逃しを防げる |

| ③ | 栄養とリハビリテーションを連動させて、介入効果を最大限に高められる |

| ④ | 多職種で栄養と機能の目標を共有し、連携が強化される |

| ⑤ | 地域包括ケア・在宅支援にスムーズにつなげやすくなる |

三位一体の取り組みによる包括的介入

サルコペニア対策をさらに発展させるには、リハ、栄養、口腔を統合した「三位一体の取り組み」が不可欠です。従来は運動や栄養介入が中心でしたが、近年は口腔機能の改善もサルコペニア対策の重要な一部として位置付けられています。

回復期脳卒中患者を対象とした報告では、サルコペニアと口腔状態不良が併存すると、ADL、認知機能、嚥下障害が単独の場合よりも一層悪化することが示されています5)。一方、口腔ケアを徹底することでADLや嚥下機能の改善が得られることも報告されており6)、歯科衛生士を含めた多職種での口腔管理はサルコペニア対策に直結します。

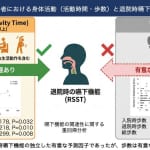

運動療法に関しては、全身性レジスタンストレーニングに代表される「起立運動」が注目を集めています。脳卒中患者を対象とした研究では、起立運動が嚥下機能の改善に有効であることが示されています7)。さらに、サルコペニアを有する患者に対して集団で実施した起立運動は、身体機能の回復に加えて認知改善効果も期待できることが明らかにされています(図3)8)。栄養介入の観点からは、MCT(中鎖脂肪酸)の補給をレジスタンストレーニングと組み合わせることで、筋量と身体機能の改善に相乗効果が得られることが報告されています9)。

さらに、リハ・栄養・口腔を統合した介入の効果を検討した報告では、ADLとマッスルヘルスの改善に寄与することが示されており、三位一体のアプローチの有効性が強調されています10)。これらの知見を総合すると、三位一体の取り組みは単独介入では得られない相乗効果を発揮し、回復期から地域包括ケアへの移行を支える新しいスタンダードとなることが期待されます。

図3. 集団起立運動(熊本リハビリテーション病院)

引用文献

- Yoshimura Y et al:Sarcopenia is associated with worse recovery of physical function and dysphagia and a lower rate of home discharge in Japanese hospitalized adults undergoing convalescent rehabilitation. Nutrition 61:111-118, 2019

- 吉村芳弘:回復期リハビリテーション病棟における栄養管理. Jpn J Rehabil Med 58:515-521, 2021

- Wakabayashi H et al:Rehabilitation nutrition for sarcopenia with disability: a combination of rehabilitation and nutrition care management. J Gen Fam Med 18:200-207, 2017

- Nagano F et al:Muscle mass gain is positively associated with functional recovery in patients with sarcopenia after stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis 29:105017, 2020

- Yoshimura Y et al:Dual burden of sarcopenia and impaired oral status on activities of daily living, cognition and swallowing outcomes in post-stroke patients. Arch Gerontol Geriatr 129:105648, 2025

- Shiraishi A et al:Improvement in oral health enhances the recovery of activities of daily living and dysphagia after stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis 30:105961, 2021

- Yoshimura Y et al:Chair-stand exercise improves post-stroke dysphagia. Geriatr Gerontol Int 20:885-891, 2020

- Nagano F et al:Group chair-stand exercise and cognitive recovery in sarcopenic stroke patients. Ann Geriatr Med Res (online ahead of print), 2025

- Yoshimura Y et al:Synergistic effects of medium-chain triglyceride supplementation and resistance training on physical function and muscle health in post-stroke patients. Nutrients 17:1599, 2025

- Yoshimura Y et al:Triad of rehabilitation, nutrition support, and oral management improves activities of daily living and muscle health in hospitalized patients after stroke. Clin Nutr ESPEN 63:837-844, 2024

本記事は仲谷鈴代記念栄養改善活動振興基金の支援を受けています