栄養強化された嚥下調整食は、嚥下障害のある高齢者の回復を促進します

~急性期脳卒中患者を対象とした研究により、ADLの改善効果が明らかに~

Key Points

| ・栄養強化された嚥下調整食(Texture-modified diet: TMD)は患者のエネルギー摂取量を有意に増加させた ・さらにADL(Barthel Index)が有意に改善した ・高齢嚥下障害者におけるTMDの質改善は臨床的価値がある |

研究の背景と目的

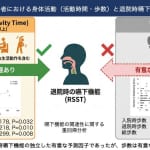

嚥下障害は高齢者に多く見られ、低栄養や身体機能の低下につながる深刻な問題です。特に、誤嚥を防ぐために提供される「嚥下調整食(TMD)」は、水分を加えることで食べやすくなる一方、栄養密度が下がりやすいという課題があります。

本研究では、「通常の食事量を変えずにエネルギーとたんぱく質を強化したTMD(栄養強化TMD)」を導入することで、嚥下障害をもつ高齢の脳卒中患者の回復が促進されるかを検証しました。

研究の方法

デザイン:前向きな歴史的対照研究

対象:

65歳以上の急性期脳卒中患者62名(嚥下障害あり)

IDDSI Level 4 (pureed) or 5 (minced & moist)の嚥下調整食を摂取した患者

期間:2021年4月~2023年11月

食事内容の比較:

Usual group:通常のTMD(約1200 kcal/日,たんぱく質45g/日)

Fortified group:栄養強化TMD(約1600 kcal/日,たんぱく質57g/日)

主な評価項目:

エネルギー摂取量

ADL(Barthel Index)の変化

入院期間

解析手法:

傾向スコアを用いたIPTW(Inverse Probability of Treatment Weighting:逆確率重み付け法)解析により調整

主要な結果

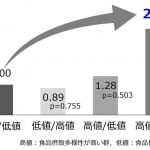

栄養強化群では、

・入院中の平均エネルギー摂取量が約200 kcal/日増加

・ADL改善度(BI gain)が有意に大きかった

・標準体重当りのエネルギー摂取量およびADL改善率は高い傾向を示した

・入院期間には有意差なし

| 項目 | Fortified群 | Usual群 | p値 | 効果量 (Cohen’s d) |

| 入院期間中の エネルギー摂取量 | 1231.7 kcal | 1065.0 kcal | 0.033 | 中(d=0.570) |

| 標準体重当りの エネルギー摂取量 | 23.3kcal/kg/日 | 20.7kcal/kg/日 | 0.076 | 中(d=0.475) |

| BI(Barthel Index)改善度 | +20.0点 | +4.6点 | 0.005 | 大(d=0.817) |

| ADL改善率 (BIベース) | 74.6% | 49.4% | 0.071 | 小〜中(Cramér’s V=0.234) |

| 入院期間 | 27.3日 | 25.4日 | 0.518 |

結論と意義

本研究は、高齢の嚥下障害患者に対し、栄養を強化した嚥下調整食が身体機能の回復(ADL改善)を促進することを示した重要な報告です。

従来のTMDでは栄養不足に陥りやすいという課題に対し、「食べやすく、かつ栄養価の高い」新しいTMDの導入は、低栄養の悪循環を断ち切る新たな栄養ケア法の一手として期待されます。今後、こうした栄養強化TMDの普及が、高齢者医療・介護の質向上に大きく貢献することが期待されます。

論文情報

掲載誌:Journal of the American Geriatrics Society

論文タイトル:Nutrition-Fortified Texture-Modified Diet Enhances Recovery in Older Adult Patients With Dysphagia

著者名: Junko Ueshima, Keisuke Maeda, Fumiya Miyoshi, Naoko Takeuchi, Yukitoshi Morita, Hiroaki Kaneda, Akira Fukuda

DOI:10.1111/jgs.19468

著者紹介

2002 年 同志社女子大学 生活科学部 卒業

2023 年 愛知医科大学大学院 医学研究科 博士課程修了

2013年よりNTT東日本関東病院栄養部で勤務

問い合わせ・取材申し込み先

NTT東日本関東病院 栄養部

上島 順子

TEL: 03-3448-6111(代表)

E-mail: junko.ueshima![]() ntt.east.co.jp

ntt.east.co.jp