2025/4/2公開 著者:上島順子

体系的な栄養管理体制の必要性

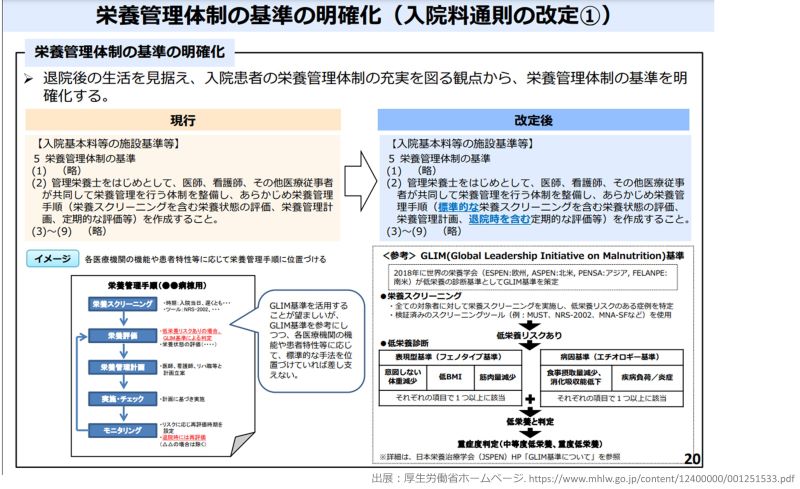

入院患者に対する体系的な栄養管理体制の整備により、個別化された栄養介入を早期に実施することが可能になります。令和6年の診療報酬改定では、「院内での栄養管理体制を確立し、その手順を明文化(栄養管理手順書の作成)すること」が求められています(図1)1)。

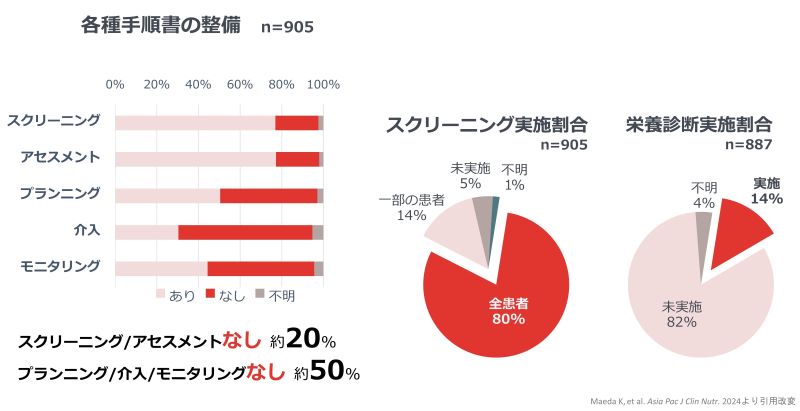

しかし、日本の病院では、体系的な栄養ケア体制の整備が十分ではないことが指摘されています(図2)。Maedaらの報告2)によると、以下のような課題が明らかになっています。

- 栄養スクリーニングからアセスメントの手順書がない施設:20%

- プランニング以降(栄養介入・モニタリング)の手順書が整備されていない施設:50%

- 全入院患者に対して栄養スクリーニングを実施している施設:80%

- 低栄養診断を実施している施設:14%

本来、低栄養スクリーニングはすべての入院患者に実施されるべきですが、実際には適切な手順が確立されていない施設が多いのが現状です。

図1

図2

当院における栄養管理体制の整備

当院では、入院患者に対して早期に栄養介入を行える体制を構築するため、2014年に体系的な栄養管理体制を導入しました。

- 多職種で策定した「栄養管理指針」を文書化・電子化し、全職員がいつでもアクセス可能

- 入院時のスクリーニングから介入・モニタリングまでの明確な手順を整備

- 管理栄養士を病棟担当制とし、継続的なフォローを実施

当院の栄養管理体制

当院の栄養管理体制についてご紹介します。

①入院時の栄養スクリーニング(24時間以内)

- 病棟看護師が全入院患者を対象にスクリーニングを実施

- 低栄養リスクがある、または低栄養と判定された患者を特定

②詳細な栄養アセスメントと診断(72時間以内)

- 管理栄養士がGLIM基準を用いて低栄養診断を実施

- 患者のカルテ(食事摂取状況・身体計測・臨床検査データ)を確認

- ベッドサイドで直接患者と対話し、詳細なアセスメントを実施

③栄養介入と継続的なモニタリング

- アセスメント結果を多職種と共有し、包括的な栄養管理を実施

- 必要に応じて迅速な栄養介入(食事調整、経腸・静脈栄養など)を行う

- 低栄養のリスクが高まった患者に対しては、随時アセスメントを実施

④退院時のフォローアップ

- 必要に応じて「栄養情報提供書」を作成し、次の療養先へ情報を引き継ぐ

看護師は、入院時以外にも週1回、全入院患者を対象にスクリーニングを実施しています。それにより、入院時に問題がなくても、入院中に栄養状態が悪化した患者を早期に発見し、適切な対応を行うことが可能となっています。

多職種連携による栄養管理の強化

当院では、管理栄養士が多職種カンファレンスに積極的に参加し、栄養介入を受けている患者の管理内容や課題を共有しています。

- 管理栄養士・薬剤師・リハビリスタッフが病棟ごとに担当者を配置

- 毎日同じメンバーが顔を合わせ、継続的な栄養管理が可能

- 栄養サポートチーム、緩和ケアチーム、褥瘡対策チームなどとの連携も強化

当院では、管理栄養士が1~2病棟を担当し、本栄養管理体制に沿って入院患者の栄養ケアを実施しています。しかしながら、EFFORT研究3) が示すような、より個別化されたきめ細やかな栄養サポートを実践するためには、管理栄養士一人あたりの担当患者数を適正化することが求められます。栄養介入の効果を最大限に引き出すためには、院内に十分な数の管理栄養士を配置することが重要です。

参考文献

- 厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251533.pdf. . (アクセス日2024/2027/2021).

- K Maeda,F Egashira,J Ueshima, et al. A survey of the Nutrition Care Process in Japanese acute care hospitals using a nationwide web-based questionnaire. Asia Pac J Clin Nutr 2024; 33: 515-528.

- P Schuetz,R Fehr,V Baechli, et al. Individualised nutritional support in medical inpatients at nutritional risk: a randomised clinical trial. Lancet 2019; 393: 2312-2321.